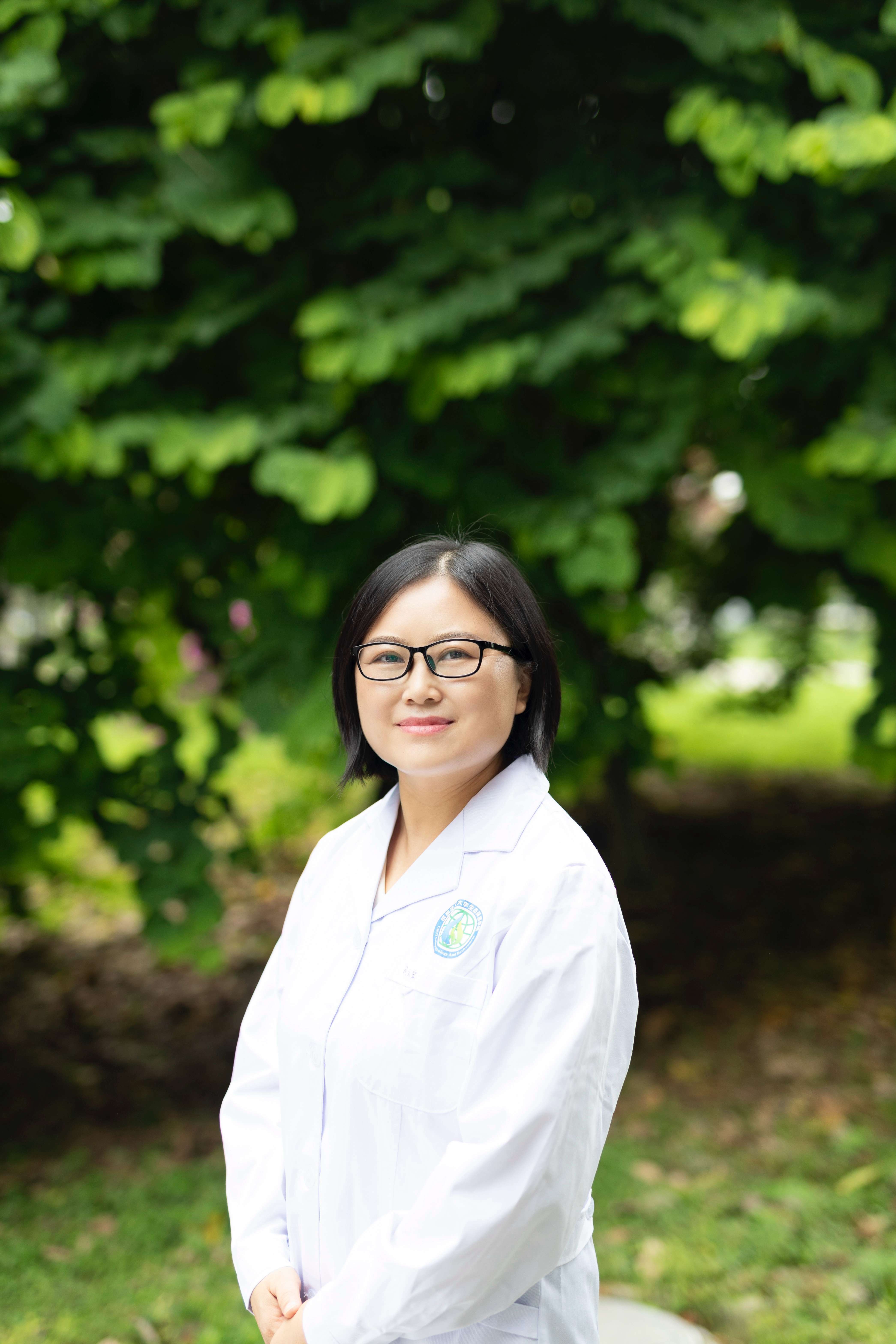

周立宏

成都理工大学生态环境学院教授、地质灾害防治与地质环境保护全国重点实验室固定研究人员。致力于生态修复材料研究和应用,获得四川省科学技术进步奖一等奖、中国专利优秀奖、自然资源科学技术奖科技进步奖二等奖、遗产地修复“十佳案例”等奖项。

生态文明建设是一项长期而艰巨的任务,需要全社会的共同努力。在学术界,也需要多个学科专业的通力合作。

作为一名化学专业出身的学者,成都理工大学生态环境学院教授周立宏依托学校生态地质环境保护与修复团队承担的大量地质环境脆弱区生态修复项目,从化学实验室跨界到生态环境修复一线,开展生态修复材料和环境功能材料研发,破解环境修复困局,为守护绿水青山贡献力量;作为一名大学教师,她将“把论文写在祖国大地上”的科学精神与奉献情怀,融入课堂教学与科研指导的点滴之中,着力培养敢于探索、勇于创新的生态修复领域创新人才。

“复活”九寨沟美景

用跨界智慧攻克生态修复难题

暑假期间,九寨沟旅游热度持续“爆表”。诺日朗瀑布飞珠溅玉,火花海波平如镜,“人间仙境”吸引大批海内外游客奔赴而来。经历地震重创的九寨沟能够重现往日风采,背后是成都理工大学生态修复团队数年来的持续努力。

2017年8月8日发生的7.0级地震,对九寨沟钙华景观造成前所未有的破坏,使之成为全球自然遗产地强震损害的首例,核心景点火花海是受损最严重的区域。联合国教科文组织和世界遗产中心对九寨沟核心遗产点修复提出严苛要求,禁用水泥、钢筋等与自然遗产生态不和谐的材料,为修复工作戴上了“紧箍”。既要恢复景观昔日的壮美,又要守护自然的纯净与原生,寻找“同质同相”的生态修复材料,成为摆在所有人面前的一道难题。

2018年3月初,成都理工大学以裴向军教授为负责人的生态地质环境保护与修复团队接到了这项艰巨的生态修复任务。彼时的九寨沟余震不断,山区道路崎岖险峻,生活与施工条件异常艰苦。周立宏与团队老师、学生们没有丝毫犹豫,毅然踏上征途。

常规修复材料的禁用,让修复工作陷入了举步维艰的困境。周立宏在团队中从事材料研发,她从古人智慧中汲取灵感,想到糯米灰浆在中国古代被用来作为粘合剂修筑长城、故宫、西安城墙和开平碉楼等重要建筑,历经千年坚实依旧,被称为“中国水泥”。

然而,传统糯米灰浆在水下环境中的应用案例十分罕见,其在水中的水硬性和耐久性提升亟待突破。对此,周立宏基于自身材料化学的理论基础,利用微量现代外掺剂调控糯米灰浆水硬性和耐久稳定性,创制出糯米灰浆—钙华土生态固化材料。

最终,在裴向军的带领下,团队形成了“振冲碎石固基、糯米灰浆筑坝、竹锚加筋护坡、乡土植物复绿”的系统修复方案。这项工作为世界自然遗产的修复提供了全新的“中国方案”,得到了联合国教科文组织、世界自然保护联盟的书面肯定,入选了第44届世界遗产大会“世界自然遗产保护”典型案例,被联合国教科文组织评选为遗产地可持续旅游“十佳案例”。

九寨沟之后,周立宏生态修复的征程仍在继续。近年来,高寒、干旱的极端气候条件令生态修复面临技术瓶颈。面对这些具体问题,周立宏以敏锐的科研洞察力,精准把握冻融交联和空气集水材料这些前沿研究领域,聚焦高原高寒、干旱干热等区域生态修复过程中高频冻融和季节性缺水问题,开展技术攻关。

目前,周立宏研发的生态修复材料在高原高寒、干旱荒漠等极端气候下的高频冻融、干旱缺水环境生态修复中表现出明显的性能提升,为极端环境地质环境脆弱区生态修复提供了科技支撑。

深入修复工程一线

带学生在实践中领悟 “真科研”

一种材料要从实验室的科研成果转化为实际的生态治理成效,需要突破多重现实挑战;一名学生要成为生态修复领域的创新人才,需要的也不仅仅是专业知识的学习。作为一名大学老师与研究生导师,周立宏不仅注重在课堂上传授扎实的专业知识,更用严谨求实的态度、精益求精的作风和敢为人先的创新精神,潜移默化地影响着每一位学生。

研究生薛红霞从导师周立宏身上学到了科研工作者所应具备的严谨细致。去年,她参与的一份重要项目申报书,经过团队成员反复推敲和层层检查修改,大家都觉得已经可以定稿提交了。然而,就在申报书提交的最后关口,周立宏依然没有丝毫松懈,将几十页的申报书全部打印出来,逐字逐句检查,一个标点符号都不放过。“这种对科研工作极致负责的态度让我明白,科研容不得半点马虎,细节决定成败。”从那以后,薛红霞时刻提醒自己要以导师为榜样,把严谨细致内化为科研工作的基本素养。

在研究生蒋婷看来,“周老师还很谦虚民主”。她常常和同学们一起讨论问题,甚至在打磨论文或报告时询问学生:“你们觉得这句话这样写可不可以?”这让每个人都认识到,自己不是被动接受指导的“执行者”,而应该主动思考、积极表达,成为学术探讨中平等的参与者和贡献者。这种教学方式不仅增强了学生的学术主动性,也培养了大家的批判性思维与独立研究能力。

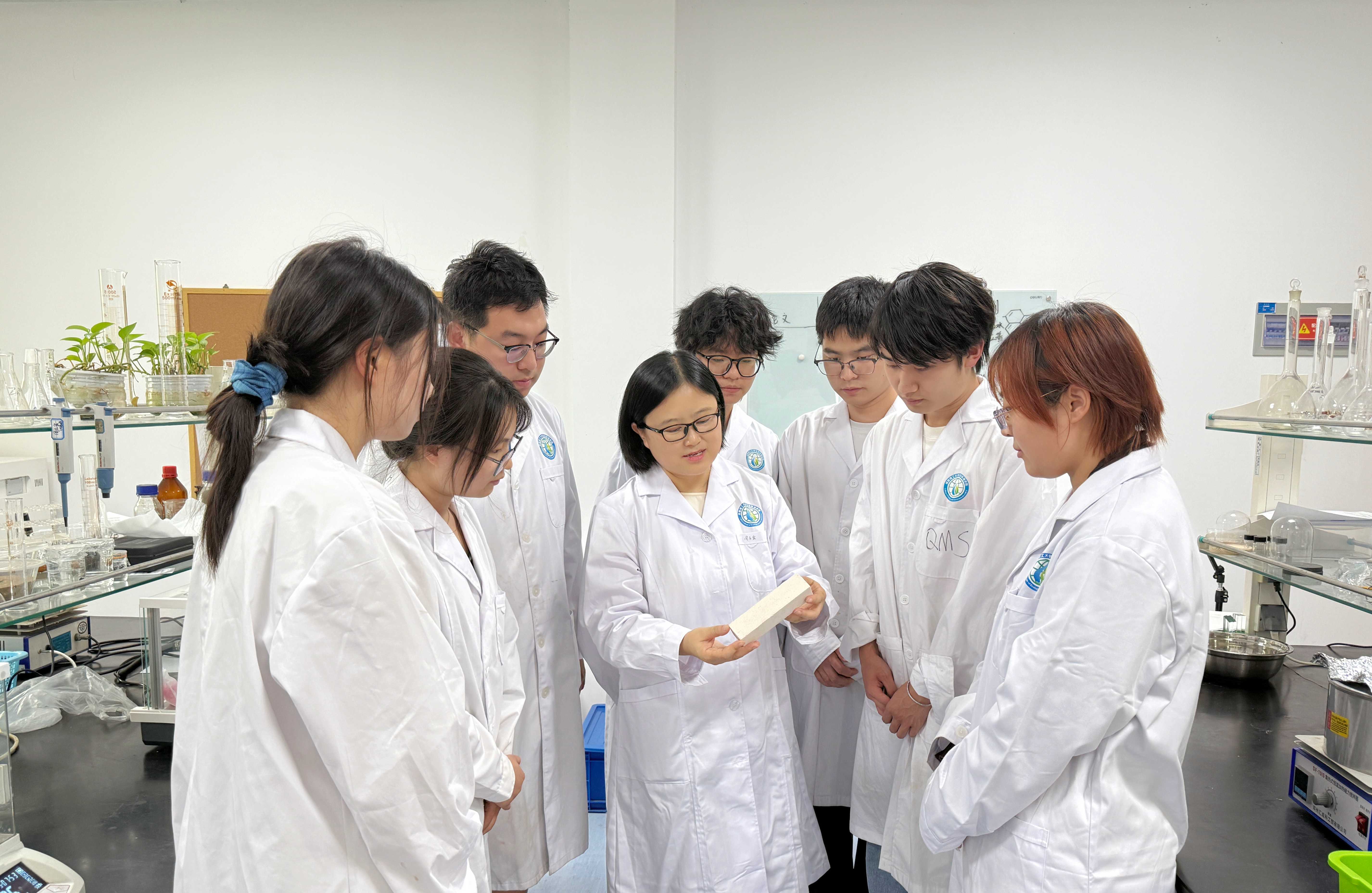

实践出真知。周立宏深知,环境生态工程专业的实验室研究要以解决工程问题为导向。因此,她积极带领学生深入生态修复工程一线,在真实项目中培养他们解决复杂问题的能力。

博士研究生张济宁跟随导师周立宏参与了九寨沟生态修复项目等多个重大工程。在这些真实而复杂的工程现场,他对科研工作有了更为深刻的认识。“与实验室中条件可控、变量明确的研究不同,生态修复面对的是一个充满不确定性的真实世界。”张济宁告诉记者,变幻莫测的天气、地形地貌的千差万别、生态系统本身的动态变化,都让实际工作远比想象中复杂。此外,项目往往涉及多个管理部门、不同专业背景的团队,需要高效沟通与协调,而过程中也难免会遇到各种突发状况,考验着每一位参与者的应变能力。

正是在这样充满挑战的实践环境中,张济宁不仅深化了对生态修复理论的理解,更从周立宏身上学到了许多在书本上和实验室里难以获得的宝贵能力——如何在复杂局面中保持清晰思路,如何与不同领域的专家高效沟通,如何在突发问题面前冷静应对、灵活调整方案。这为他未来从事科研工作以及推动科研成果顺利转化打下了坚实的基础。

在周立宏看来,培养一名优秀的生态修复人才,不仅要让他们“懂科学”,更要让他们“会实践”“能担当”。她努力为学生搭建起从实验室到工程现场、从理论探索到实际应用的桥梁,引导他们成长为既有深厚学术功底、又有强烈社会责任感的复合型创新人才。

传授知识 传承精神

培育扎根大地的生态修复新生代

不久前,周立宏的硕士研究生邓鸿铭结束了在西藏那曲的工作。近几个月,他在那曲一处海拔5000多米的矿区参与生态修复工作,当地艰苦的条件与环境让他吃了不少苦头,但他向记者表示,自己还想到青藏高原从事生态修复工作。“周老师就是我们的榜样。任何极端环境下,她都亲力亲为。通过她的努力,守护了祖国的绿水青山,这正是我们所学专业的价值所在。”邓鸿铭说。

作为成都理工大学生态环境学院重大工程生态地质环境保护科研创新师生联合党支部书记,周立宏始终秉持“为党育人、为国育才”的神圣使命,通过践行“价值塑造、知识传授、能力培养”的三位一体育人理念,培养“德才兼备,具有解决地质环境脆弱区生态修复工程实际问题能力”的创新拔尖人才。

在教学中,周立宏十分注重将习近平生态文明思想融入立德树人实践。“大学生对社会已经有一定的认知,对事物有自己一定的判断,在教育过程中不能硬讲道理。”为帮助学生树立正确价值追求,周立宏结合青藏高原生态扰损创面修复案例,创建了“红色科研案例库”,将道理融入故事。

在分享自己的科研案例时,除了专业知识,周立宏还会向学生详细讲述项目的背景、研究的过程、团队所面临的问题和选择等等,甚至让学生设身处地给自己提出建议。邓鸿铭感叹道:“通过这一个个案例故事,我们对所学专业的价值有了更加清晰的认识,对未来的奋斗方向也有了更加明确的目标。”

在周立宏的感召下,10余位博士、硕士研究生主动投身高原高寒生态修复现场,践行着“缺氧不缺精神、艰苦不怕吃苦、海拔高境界更高”的“老西藏精神”,为生态文明建设贡献智慧与力量。

(《教育导报》记者 何元凯 图片由受访者提供)