朱彬

乐山市特殊教育学校教师。扎根特教29年,用爱心助力特殊孩子跨越残缺障碍,以“四美”行动诠释教育初心,获全国“特教园丁奖”、四川省首届手语电视大赛优秀奖、四川省第二届听障朗诵比赛“优秀指导奖”。

风声雨声读书声,校园里总有“声声入耳”,然而在乐山市特殊教育学校教师朱彬的执教生涯里,教育多是无声。

扎根特殊教育29年,朱彬常年带聋生班,在无声的世界里,她用指尖勾勒文字的轮廓,用眼神传递知识的温度,用爱心助力特殊孩子跨越成长障碍,成了学生心中会“魔法”的“朱妈妈”。

“教学魔法”:开拓聋生双语课堂教学模式

9月,进入新的学期,在乐山市特殊教育学校八年级聋生班的语文课上,朱彬正和同事相互配合,娴熟地打着手语,同时辅之以口型、图文,为学生讲解知识点。

尽管没有声音,但从同学们专注的眼神中可以感受到,课堂气氛热烈,时而朱彬会传达一些小幽默,引得大家微微一笑。

而这样的教学日常背后,是特教老师和学生都要付出相较于普通教育而言更多的努力。

“聋生听觉通道的缺失,直接影响其对语言文字的掌握和思维的发展。”朱彬介绍,普通人的语言学习通常以“听觉—语音”为基础,而聋人因无法或难以接收听觉信息,只能依赖视觉作为核心输入通道,这导致两者在认字的起点、过程、认知机制和面临的挑战上均存在显著不同。

有没有适合聋生特点的教学方法?2006年,朱彬开始在校内开展实验,针对聋生视觉语言特点,她将“视觉优先”原则贯穿教学始终,独创“双语理念”下的双师课堂教学模式——左手是精准的手语演绎,右手是规范的书面语引导,让抽象的词汇在“手势+口型+图文”的情境对应中变得可触可感。

这个过程中,朱彬整理出数万字的《聋生语文双语教学案例集》,让“手语思维”与“书面语逻辑”在课堂上实现“双向奔赴”,学生书面表达准确率提升60%以上。

另一方面,针对阅读这道难关,朱彬也以“视觉化阅读”破局,将文本拆解为色彩分明的思维导图——红色标注人物情感,蓝色梳理情节脉络,黄色框定主旨句,让《背影》中“父亲”的动作在动态影像中还原,让《假如给我三天光明》的情感在分镜式卡片中具象化……

在她的引导下,越来越多的孩子爱上阅读和写作。

学生小浩(化名)因听力障碍曾极度自卑,朱彬发现他画工细腻,便引导他用“绘画+文字”的形式记录校园生活,最终他的《我的手语老师》一文获全市作文大赛一等奖,文中写道:“朱老师的手像魔法棒,把‘自卑’变成了‘自信’,把‘沉默’变成了‘表达’。”

20年来,朱彬指导的学生作文多次获省市级奖项,字里行间涌动的生命力,让评委感慨:“这是用灵魂书写的文字。”

“关爱魔法”:全方位关爱陪伴特殊孩子成长

自1996年从教至今,朱彬一直担任班主任工作,这决定了她必须付出更多的心血陪孩子们成长。

一个暑假后,学生小健(化名)性情大变,自我封闭,甚至多次出现轻生倾向。朱彬通过家访和观察,发现了根源——父母离异让他觉得“被抛弃”。

对此,朱彬没有空洞地安慰,而是每天用手语分享一个“成长小故事”:《丑小鸭》的坚持、《假如给我三天光明》的勇气,同时组织班级“伙伴结对”计划,让小健担任黑板报的“美术总监”,用擅长的绘画重建自信。

3个月后,小健主动用手语对她说:“朱妈妈,我知道你一直在。”

“聋生的心门并非紧闭,只是需要找到专属的钥匙。”这是朱彬担任班主任20余载的深刻体悟。

她自学聋人心理学、手语语言学,总结出“表情—手势—行为”三位一体的心理干预法,建立“班级情绪晴雨表”,为每个学生定制“心理成长档案”,致力解码无声世界的情绪密码。

“聋生需要的不是怜悯,是理解;不是降低的台阶,是真正平等的起点。”在朱彬看来,特教的终极目标是让学生“融入社会,自立自强”。

她为每个学生建立“成长潜能档案”,从手工、绘画、计算机等维度挖掘特长:发现学生小芸(化名)对手工敏感,便联系陶艺工坊让她实习;了解学生小伟(化名)擅长机械维修,就牵线职业院校让他去“插班”学习和实践机械维修。在朱彬的推动下,学校与多家企业建立“聋生职业体验基地”,开设烘焙、美甲、茶艺等实践课程。

近5年,朱彬所带班级毕业生升学率达90%,多名学生考入长春大学、北京联合大学、南京特殊教育师范学院等高校。就业质量也远超地区平均水平,部分毕业学生成为茶艺师、美甲店老板、工厂技术骨干。

学生小琴(化名)曾经因家庭贫困面临辍学,朱彬帮她申请到助学金,联系志愿者为她辅导功课,还把自己的旧电脑送给她学习打字。在朱彬的帮助下,如今小琴已成为一名人民教师,“朱老师像纽带,把所有的爱牵到了我们身边。”

“公益魔法”:多渠道为聋人发声

走在大街上,朱彬时而会被一些聋人朋友认出。在教育教学之余,她还有着多重身份。

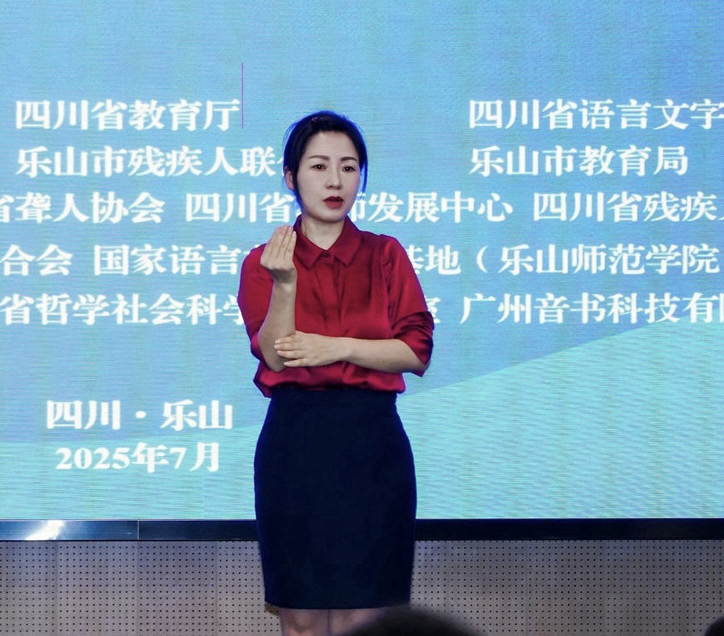

作为乐山电视台首席手语主持人,朱彬经常出现在聋人观众的电视屏幕上,在新闻直播中,她身着正装,十指翻飞,在镜头前精准“翻译”时事政策、民生资讯。

作为公检法系统特聘手语翻译,朱彬深知责任重于泰山。聋人案件审理中,地域手语差异、法律术语理解偏差常导致沟通障碍,她广泛征求全国各地聋人朋友手语打法,自费购买“法律手语”书,整理出有3000余条专业手语的词汇库。

一次涉及聋哑嫌疑人的盗窃案审讯中,嫌疑人因紧张打手语混乱,朱彬连续工作12小时,通过“放慢手势+书面确认+心理疏导”,终于让嫌疑人放下戒备,还原了案件真相,法官当庭称赞:“没有你的专业,司法公正就缺了重要一环。”

而作为乐山师范学院特聘专家,朱彬将一线实践带入高校课堂。她主讲的《聋校语文教学法》从不照本宣科,而是用视频展示自己的课堂实录,让未来的特教老师们直观感受如何用手语教古诗、怎样设计聋生阅读活动……

此外,朱彬还义务为聋人提供法律咨询翻译,帮助他们维护劳动权益、处理纠纷。无论是哪一种身份,朱彬都希望为聋人朋友发出应有的声音,让他们权益得到维护、生活得更加幸福。

今年暑假期间,朱彬又参与到乐山市第四届残疾人运动会的手语翻译工作中。在一场游泳比赛中,一位因罹患先天性脑瘫而影响肌肉发育的运动员,中途休息了3次仍然坚持完成比赛,当其游到终点时,全场掌声雷动,这一幕让朱彬十分感动,“从他们身上,能够感受到一种生命的倔强。”

在近30载的执教生涯里,朱彬同样有着这样的倔强。初为人师时,由于学生的个体差异大,教学常常受挫;而教学得心应手后,由于花更多时间帮助学生,又疏于陪伴家人……种种困难都没有让朱彬后悔过自己的选择。

“每次走进课堂,每次看到孩子们因为自己的影响而取得进步,就会觉得人又再一次‘活’了过来。”朱彬谈到,自己在帮助学生的同时,学生其实也成就了她自己,“幸好从事了特殊教育。”她坚定地说。

(《教育导报》记者 葛仁鑫 图片由受访者提供)